|

|

从中世纪一直到18世纪末,除了教堂以外,拥有最多宗教艺术品的地方就是修道院。今天的主题是修道院制度,一方面是因为这种宗教组织在欧洲的确影响深远,另一方面真是槽点略多。下文分别会讲到传统修道院制度和后来出现的托钵修士派。

传统修道士和托钵修士的区别

修士或修道士,是天主教男性修行者的称呼,但并不属于神职人员。一部分修士的目标是成为神职人员,但有一部分终身不做神父的终身修士。修道士(monks)和修士(friars)有些区别。

修道,是在3、4世纪时兴起的基督教制度,由于基督教日益世俗化,教会教徒水准参差不齐,有些人开始退居隐修、远离世俗,这些人叫修道士。英文中的修道士叫monk,来源于希腊语的“独自”(monachos),后来出现了女修道士或修女,叫nun。正如词源所显示,修道士一开始都是独自修行的,通常是跑到一个荒野或山洞里,但是后来越来越多人效仿,于是开始发展成团体形式,这就是修道院的来源。

修士比修道士的出现要晚得多,大概在12、13世纪。修士是从修道士演变出来的,他们其实是走出修道院的修道士,因为他们希望通过这种方式将福音传给普通人。由于不住在修道院,他们的修行只能依靠百姓的赈济和捐献,于是这一派被称为托钵修会(Mendicant orders)。英语里修士称为Friars,来源于拉丁语的兄弟“fratres”一词,当时的修士都互相称呼为兄弟。

中文翻译里这两个词其实用得比较混乱。为了表达清晰,下面把住在修道院里的修士叫“传统修道士”,把不住在修道院里的叫“托钵修士”。托钵修士专注于传道,云游四方居无定所,靠化缘过日子,而且一些修会初期规定修士不能拥有财产。传统修道士则聚居在一个僻静的与外界封闭的修道院,靠群体合作自给自足,可以拥有财产和收入。

传统修道院制度

公元5-6世纪时圣本笃(St Benedict)设立的一系列修道院修行准则,被后世沿用了几百年,因此圣本笃是西方修道院制度的创立者。修道院的初衷是照顾那些无法独自在野外生存的修士,大家聚集起来静心敬神、与外界隔离。

圣本笃认为,上帝让我们来到这个世界上,于是我们要克制人世间的享乐,全心全意地感恩上帝让我们来到这个世界上,这还真是神逻辑。从下文会说的修道士的夸张行为来看,几乎没人认同圣本笃的理念...在圣本笃的规定里,一边吃饭一边说话是不允许的,因为这有违克己、严肃、静默的原则。但在饭桌上难免需要一些交流,比如叫人帮忙递个盐之类的,于是他们便开始使用手语。后来手语可以表达的东西越来越多和复杂,实际上不允许说话的规则等于废了。我们甚至能知道他们的手语代表什么意思,因为他们编写了“手语手册”。这还发展成了“国际通用”的语言,在欧洲不同地方的修道院,僧侣们尽管语言不通,用手语却可以交流无碍。

修道院大多是自给自足的模式,从农业生产到医疗应有尽有,使修道士生活起居可以在修道院得到满足,因此修道院必须拥有自己的地产和财产。然而,不少坐拥地产财产的修道院越发壮大,成了富甲一方的大财主,甚至比当地领主或主教还要牛,腐败成了家常便饭。传统的修道院制度在发展的过程中逐渐脱离了原本的初衷。事实上,12-13世纪托钵修士制度正是由于对传统修道院制度的不满而产生的。

好笑的是,修道院制度崩溃的原因恰恰是因为人们开始相信祈祷的力量(?!)基督教相信,人生来是有罪的,因为祖先亚当夏娃在伊甸园里已经犯下原罪,人生下来以后也经常在不停地犯罪,那到了最后的审判之日都得下地狱。为了减少罪恶,只能忏悔修行。但是没人有空一天到晚忏悔修行,于是都把这工作交给修道士去做。祈祷的事交给专业人士,其他人该干嘛干嘛,僧侣们的祈祷俨然成为给上帝的热线电话。当然,这是要收钱的,以“捐赠”的形式...祈祷实质上成了一样商品......修道士开始越来越有钱,修道院的势力越来越大。某些地方的修道院长甚至拥有铸币收税的权力。这些权力显然是被滥用的,各种课税和杂费就不说了,还有罚款、赃物、回扣等等。

在基督教的罪里,杀人是最严重的罪,据说一条人命抵120天祈祷。这么说来,那些发动战争的贵族领主们每个都到了罪无可赦的地步。征服者威廉--英国第一位诺曼人国王。为了打下英格兰不知得为多少亡灵负责,如果他自己祈祷得花三千年才洗得清罪孽。于是,为了给他的灵魂祈祷,征服者威廉在英格兰创建了一大堆修道院。

图片来源https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABattleabbey-wyrdlight-0244.jpg

上图为英国的战役修道院(Battle Abbey), 1070年由征服者威廉创立,修道院就盖在黑斯廷战役的地点,为了超度在战争中死去的亡灵同时也为威廉赎罪。

修道院有钱,却经常不设防,而且大多建在比较偏远无人的地区,因此维京人到英国去打劫时经常找修道院下手。不过,一些牛逼的修道院会配备有自己的军队。那些坐拥大片领地的修道院院长实质上已经等同于世俗的封建领主,所以他有为国王效力的责任,这其中就包括帮忙出兵打仗什么的...

修道士的生活和俗人没什么两样,甚至比俗人还俗。首先是喝酒,酒基本占了修道士饮食的20%,可以说是拿酒当水喝。欧洲人那时不懂把水烧开了再喝,喝生水很容易生病,于是,在那时的卫生水平,喝酒分分钟比喝水要健康...虽说是这么个喝法,倒不用担心钱的问题,因为修道院都自己酿酒,而且他们喝的酒都掺了很多水。另外就是吃肉。很多修道院规定不允许吃红肉,但如果生病了就可以吃,算是对病户的特殊待遇。结果,修道院医院的食堂人满为患,一大堆人装病就为了吃肉,到最后都没人去平常的饭堂了。

除了喝酒吃肉,嫖娼黄赌毒什么的都很正常,很多修道士还是妓院的常客呢。15世纪的一个意大利修道院院长在接待红衣主教的视察时被质疑他有情人的事,他说他不能甩了这个情人,因为她已经给他生了好几个孩子啦,他还说他有胆结石,医生说性是一种对胆结石很有效的治疗...(此处应有黑人问号脸)

修道院制度有个讽刺的循环,当修道士的生活越简朴纯洁,他们的祈祷就越有力,就越容易吸引有钱人给他们捐钱,于是修道士变得有钱,变得越来越不纯朴...隔一段时间就有人组建新的修道院希望回归隐修的本质,但没过多久就又开始腐败了。

11世纪初,一个法国圣本笃会修士带着十几个志同道合的修士小伙伴,在法国一个叫熙笃(Citeaux)的小地方创建了新修院。他们立志远离人世,通过劳作自给自足,过更宁静简朴的生活,这就是熙笃会(Cistercians)的起源。后来的追随者四散于欧洲各地,建立分会修道院。熙笃会的模式迅速火遍全欧洲,在短短100年间就开了500家修道院...这简直就是古代的授权经营和品牌管理......每一家熙笃会修道院的运作都出奇地一致。修道院都建在比较偏远没人的地方,建筑结构相似,据说熙笃会修道士从一个国家到另一个国家的修道院,闭着眼都能找到路。服装都是象征纯洁的白袍,据说连食谱、起居时间这些管理细节也一模一样。

图片来源 https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARievaulx_Abbey_from_Rievaulx_Terrace.jpg

上图为Rievaulx Abbey,位于英国约克郡的里沃修道院是一个熙笃会修道院,建于1132年。

托钵修会

托钵修会的一大组织是方济会(Franciscan Order of Monks),人称灰衣修士(grey friars),因为他们的服装是灰褐色的长袍,在腰上绑一个麻绳结。创始人圣方济(St Francis of Assisi)是文艺复兴艺术中常常出现的人物。他主张贫穷地修行,初创时会内不允许有财产地产,所有财物都捐给穷人、靠布施行乞过生活。在画作中圣方济很好认,他总是穿着标配服装。

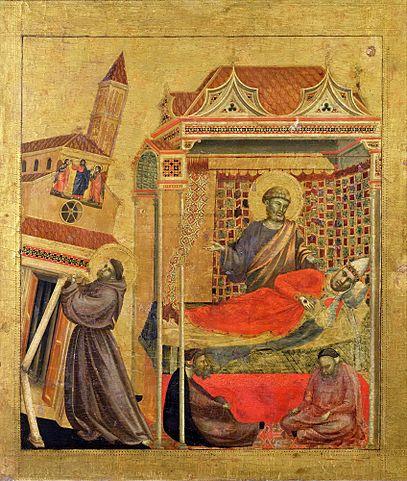

这是早期文艺复兴先行者乔托的作品《圣方济接受圣痕》,最大的那一幅讲的是圣方济接受了耶稣的圣痕,因此他的身上从此出现了几道疤痕。这是一幅板上蛋彩,下方还有三幅小画,分别讲了圣方济不同的事迹,下面会有细节图。

Giotto, Saint Francis Receiving the Stigmata, 1295–1300, Tempera on panel, Louvre, Paris

圣方济有个著名事迹,也常常出现在画作中。某日,在靠近亚西西城有一座快要倾倒的教堂,教堂里的钉在十字架上的耶稣像突然开口对方济说:我的房子快要倒了,你快来帮我盖房子吧!然后他就开始修筑已经倾圮的教堂。这和圣经里的预言如出一辙:“我在东方的仆人会重建神的殿宇”。下面是《圣方济接受圣痕》左下第一幅小画,讲的是圣方济重建倒塌的教堂。

Giotto - Dream of Pope Innocent III

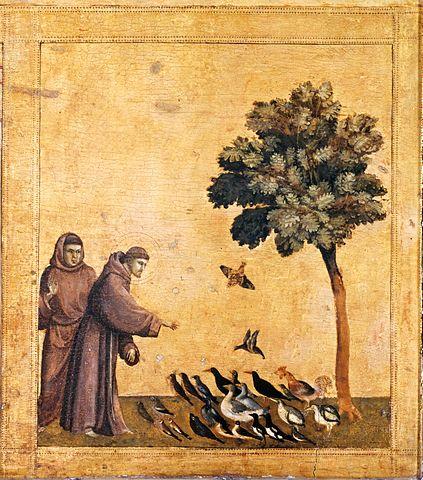

传说中,圣方济还通晓动物的语言。如果在画作中见到一个人穿着灰褐色亚麻袍子的大叔独自在荒野中对着动物念念有词,那一定就是圣方济了。下面是《圣方济接受圣痕》右下第一幅小画,讲的是圣方济向小鸟布道。

Giotto - Sermon to the Birds

黑衣修士-道明会(也叫多明我会),是托钵派中另一个最重要的组织。另外,著名文艺复兴画家安杰利科所在的圣马可修道院便属于道明会。(详见上期文章瞎聊文艺复兴|黑衣修士与虚荣之火)哎,不是说托钵修士不住在修道院么?一开始的理念确实是这样的,但托钵修会发展到后来也有了修道院,所以托钵修士和普通修道士的实际区别逐渐模糊,更多是理念上的区别。据说圣马可修道院到处都有赞助家族美帝奇的徽章,俨然一处私人宅邸,我没找到图片,下次哪个小伙伴去弗洛伦萨可以留意一下。

托钵修会初期禁止拥有财产,其实是对世俗财富的敌意。其中圣方济修会还明确禁止成员担任圣职,作为神父是可以拥有财产的,因为用于礼拜仪式的东西大多比较贵重,比如昂贵的织品、圣杯、祈祷书籍(书籍在中世纪也是贵重的财产哦,因为都是人肉手抄手画的)。

文艺复兴风格的圣杯 Chalice à soleil, 1532–33, made in French, MET, New York

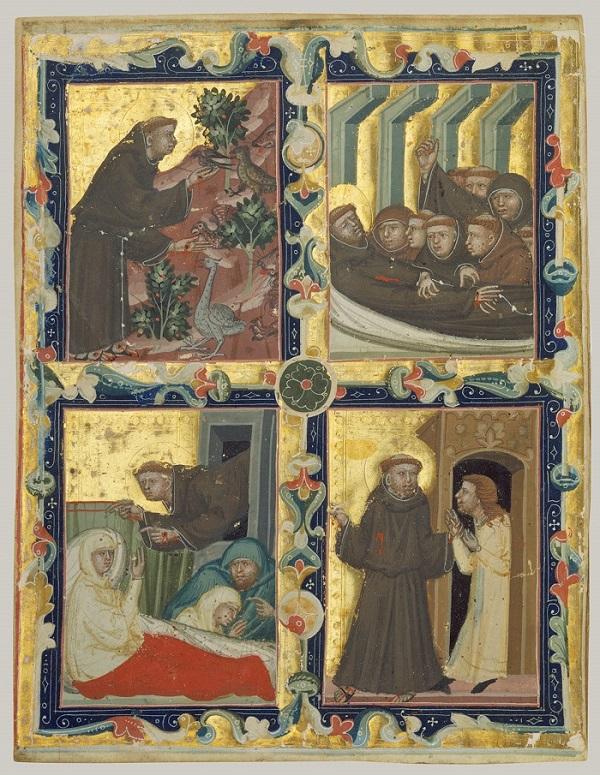

箔金手稿页 Manuscript Leaf with Scenes from the Life of Saint Francis of Assisi, ca. 1320–42, Made in Bologna (for Hungarian use), Italy, MET, New York

但是,尽管这些托钵修士并不是神父,没过多久他们就在主持葬礼、倾听忏悔等各个领域抢神父的饭碗。电视或电影里看到的教堂里的忏悔室通常是一间私密的小房间,但其实这种私密忏悔室一直到16世纪才有,之前都是牧师站在讲台上忏悔的人站在讲台下,感觉特别没隐私...可能这就是为什么大家会请修士到家里来倾听忏悔。

神父被抢了饭碗该怎么办呢?后来托钵修士和教区神父基本达成了协议,修士从这些活动中获得的捐赠按一定比例回扣给神父。然而,托钵修士仍然是越来越有钱,于是道明会和方济会都建起了巨大的教堂修道院。

道明会似乎对名利不太抵触,但方济会却不是。由于对财产态度的不同方济会内部分裂成了两派。说实话,分成两派以后也没什么大的区别,只要有人的地方就会有欲望...

修道院的艺术品

修道院这么有钱,于是赞助了很多艺术。对于艺术爱好者来说,修道院最积极的意义可能是里面的艺术品吧。

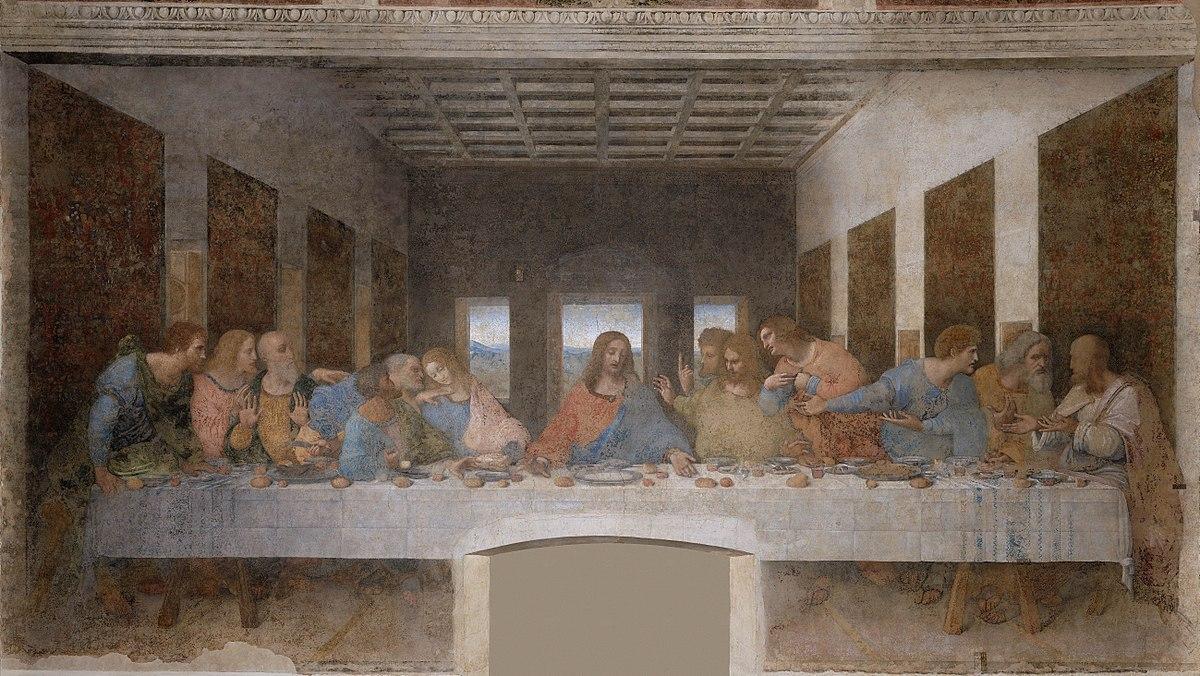

修道院最主要的艺术品形式是湿壁画。这些画出现在特定的场景中有它特定的意义。比如修道院的食堂的传统主题常常是最后的晚餐,这是基督被出卖之前和他的十二使徒一起的最后一次晚餐。这个带有悲剧性质的场景传达出一种“你的主都快要牺牲了,你还在这里开心地吃吃吃”的信息,让人吃个饭都不顺心。它的目的就是要让吃饭变得不那么愉快,因此在这里交谈甚欢、享受食物都是不应该的。理想的情况下,每个修行的人都应该在沉默中吃一顿简餐,内心感恩神赐的食物。然而,实际上并不是这样的,历史记录显示一些修道院每隔一星期就搞一次十几道菜的宴会,吃得比谁好。

无人不晓的达芬奇作品《最后的晚餐》,是为道明会的圣玛利亚·格拉齐耶修道院的食堂创作的。

Leonardo da Vinci, The Last Supper, 1490s, fresco-secco, Convent of Santa Maria delle Grazie in Milan

专门为了某个修会组织创作的主题也很常见,这种画特地让该会的修道士和基督同框,就好像和名人合影一样。比如这幅《基督背负十字架与加尔都西修士》是为意大利帕维亚的加尔都西会修道院创作的,放在修道院院长会客室中。画的尺寸大概只有一本书那么大,画中加尔都西会修士追随着背负十字架的基督,很适合院长会客室这个场景。值得一提的是加尔都西修会(Carthusians)有个特别之处,他们不太和外界接触,坚持保持小团体,每家修道院最多只能有12个修道士(又用了十二门徒这个梗)。因为人数少,生产效率更低,花费更多,所以这个修会的修道院接受富人的捐赠也更多,这点和“不参与世俗的隐修生活”又是矛盾的。

Bergognone, Christ carrying the Cross and the Carthusians, 1490-1495, Tempera on Panel, Museo Civico, Pavia, Italy

弗洛伦萨的新圣母堂(Santa Maria Novella)是道明会的修道院加教堂的复合式建筑。这里总是接待像教皇这个等级的贵客,可见道明会的世俗化程度非常高,而且特别善于玩权力的游戏。礼拜堂是修道院中最公共的部分,不但是修道士们每天聚集在一起忏悔和接受训诫的地方,而且也是接见访客的地方。在新圣母堂里的西班牙小礼拜堂,文艺复兴艺术家博纳尤蒂在墙壁和天花板上画满了湿壁画,都是说教式的关于圣人和圣经故事,但并不全是人人都耳熟能详的故事。一个14世纪的普通人根本不可能看懂这些东西,这要非常有文化的修士才能理解,这是他们展现逼格的方式。现代人就更不可能看懂了,也没兴趣看懂...

Andrea di Bonaiuto, The Triumph of St Thomas Aquinas (west wall), 1366-67, FrescoSpanish Chapel, Santa Maria Novella, Florence

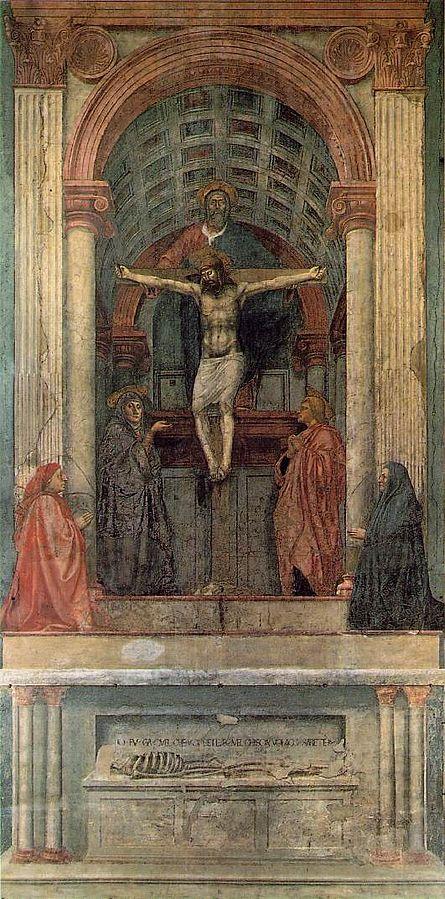

在新圣母堂修道院里,还有着艺术爱好者无人不知的、被誉为文艺复兴先驱的作品:马萨乔的《三位一体》。

Masaccio, 1425, fresco, Santa Maria Novella, Florence

修道院制度的亮点

延续了上千年的修道院制度虽然有诸多腐败,仍有很多进步之处。修道院可以说是中世纪欧洲的社会上最先进的学术科研机构。比如熙笃会修道院,12世纪就已经在用水龙头了,而世界上的大部分人的家里一直到20世纪才用上水龙头。熙笃会的重工技术同样站在时代前沿,锻铁技术领先全欧洲。他们不但是一流的工程师、科学家,还是精明的商人,他们生产的铁器数量远远大于修道院自身的需求,大部分都用于外销。

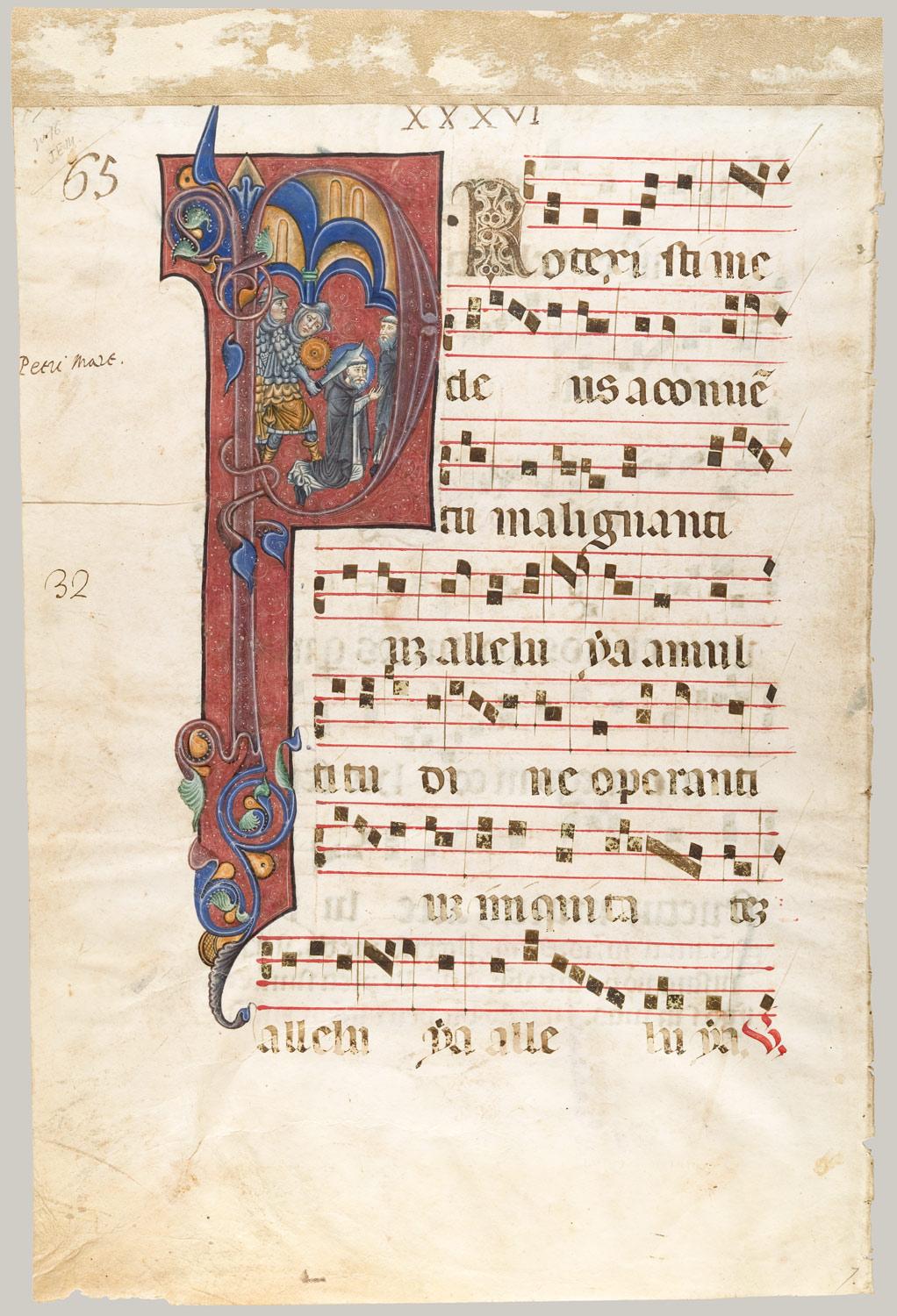

再如,用符号标记音乐的方法就是修道士发明的。下面这个乐谱是13世纪时唱诗班用的,看起来应该是五线谱的前身。

Manuscript Leaf with the Martyrdom of Saint Peter Martyr in an Initial P, from a Gradual, 1270–80, Tempera and ink on parchment, Made in probably Naples, Italy, MET, New York

修道院还承担着很多社会责任和公共职责。欧洲中世纪的“公共服务”基本上都是由宗教组织包办的,因为那时的封建政府基本没什么用一天到晚打打杀杀,这也难怪基督教能壮大,以至教权超远王权。修道院的功能是扶贫、照顾病弱、接待旅行者留宿等等。

修道院还鼓励读书和学习,保存了很多古代经典。西塞罗、维吉尔、奥维德、亚里士多德,这些古希腊罗马的文学经典虽然在基督世界被视为异教文化而不被推崇,但确实是在修道院给保存了起来,因此千年过后的文艺复兴才有了“复兴”的基础。

既然是存在了一千多年,那说明在很长一段时间里人们觉得修道院制度确实好使。既是一致的又是矛盾的,既是进步的也是堕落的,既是善的也是恶的,这不是修道院才有的特点,而是所有的人类吧。

-----------------------------------我是落伍的分割线-----------------------------------

才发现这是2017年最后一篇。又过一年又老一岁,脑子里的东西倒是没变多。今年没有去年高产,而且港真每次写完一篇都觉得自己写的是什么shi...感谢大家不离不弃!新年快乐!

【欢迎关注微信公众号: 假装在发呆】 |

|